“服务教师、赋能科研”落地实践——科研处推动科研项目、 资源、成果协同发展

科研处作为学校科研工作的统筹协调部门,承担着搭建科研平台、整合科研资源、优化科研服务的重要职责。科研处以 “服务教师、赋能科研” 为核心目标,通过创新服务模式、完善服务体系、细化服务流程,为全校教师科研活动提供全周期、多维度支持,有效激发了教师科研热情,提升了学校整体科研水平。

一、科研服务教师的举措

(一)项目申报全流程护航,降低教师申报门槛

1.分层培训:精准匹配申报需求

针对不同层级、不同学科的科研项目(如国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部、省社科规划和省自基等科研项目),科研处建立“分层培训体系”,提前 3-6 个月开展申报指导。例如,每年3月和12月定期举办“国家基金申报专题讲座”,邀请往届立项专家、基金委评审专家担任讲师,结合学科特点拆解申报要求;针对青年教师,从选题方向、标书撰写规范、经费预算编制等基础环节进行手把手教学。

2.一对一辅导:破解申报难点

为进一步聚焦重点项目申报痛点,破解申报过程中 “经验不足、方向不准、质量不高” 等难题,科研处创新推出 “专家结对辅导” 专项机制,以精准化指导助力重点项目申报质量实现突破。在项目筛选环节,科研处结合学校学科发展规划与科研布局,重点遴选两类具有潜力的申报项目:一是聚焦前沿领域的学科交叉项目,此类项目因涉及多学科理论与方法融合,在申报逻辑梳理、创新点提炼上需专业指导;二是首次申报的青年教师项目,青年教师虽具备较强科研活力,但缺乏项目申报经验,亟需针对性帮扶。

3.多维度形式审查+及时反馈,助力教师提升申报成功率

针对不同申报类别、不同层级项目的具体要求,科研处组织开展多轮次、分批次的形式审查工作,从申报书填写规范、表格格式统一性、佐证材料完整性与合规性、签字盖章手续完备性等多个维度进行逐项核查。审核过程中,坚持 “细致入微、及时反馈” 原则,对发现的问题第一时间与申报教师沟通,提供具体修改建议与参考范例,帮助教师高效查漏补缺,避免因形式疏漏影响申报进度与成效,以专业、细致的服务为教师申报工作筑牢基础,全力支持教师提升项目申报成功率。

(二)科研资源整合与共享,为教师科研 “搭梯子”

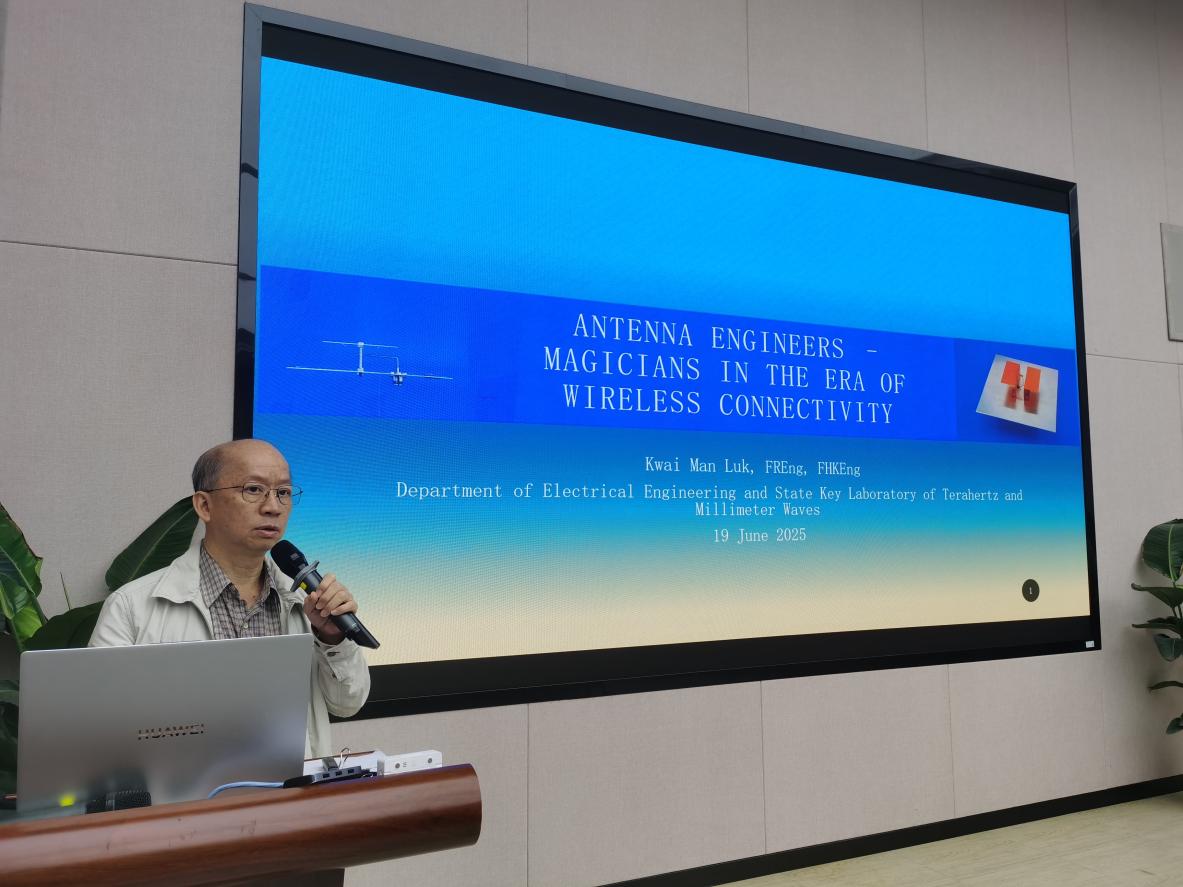

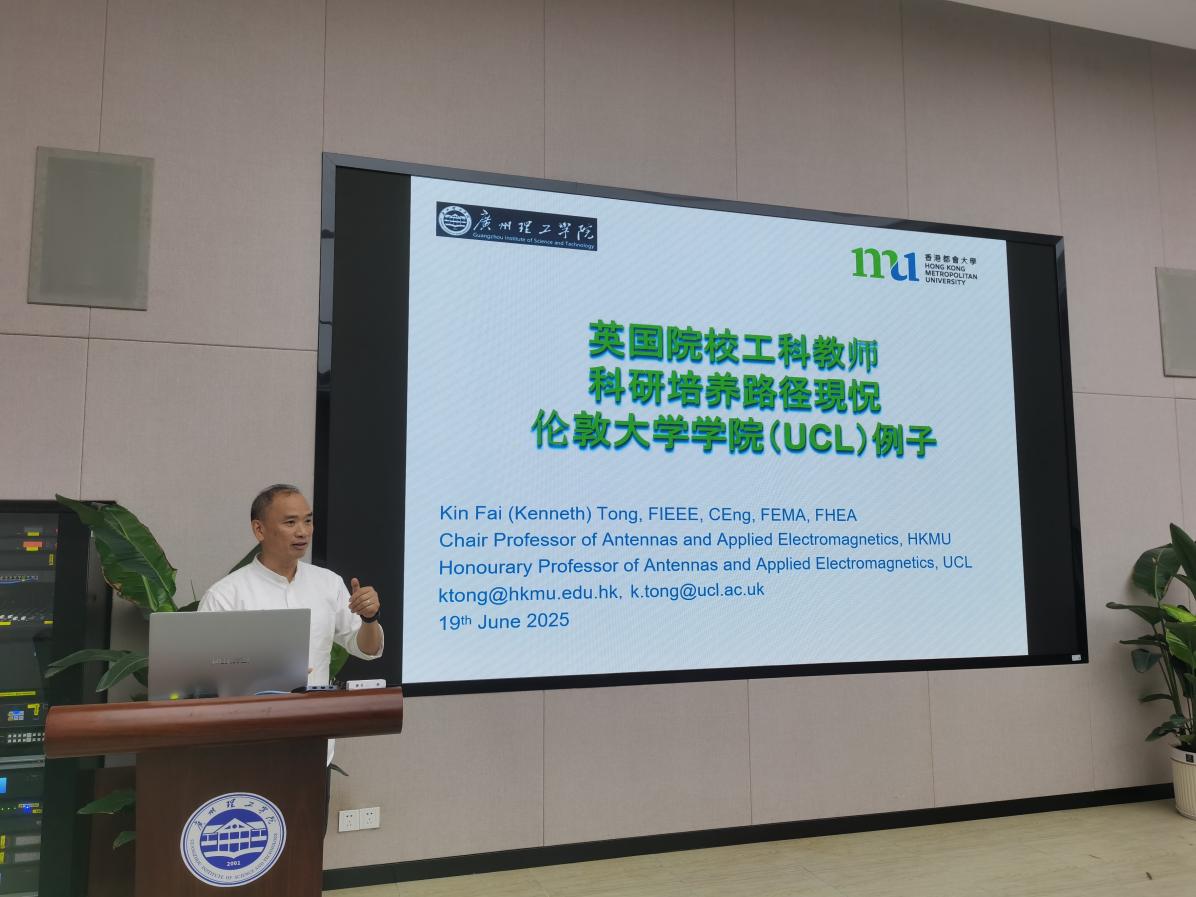

1.学术交流平台搭建:拓宽科研视野

为进一步浓厚校园学术氛围、搭建高质量学术交流平台,学校精心打造 “广理大讲堂” 系列学术活动。科研处加大学术交流宣传的广度和力度,线上线下同步宣传,规范了学术讲座申报、宣传、组织、资料归档等各项要求,并组织编制了“广理大讲堂”系列活动汇编,在教务管理系统完成本学年申请学分讲座的课程开设及成绩录入,学术氛围更加浓厚。2024年学校承办岭南学术论坛“绿美广东生态建设与新质生产力发展”专场,论坛共有三位院士、一位副省级领导、十位厅级领导干部受邀参加,受到人民日报客户端、央视新闻客户端、中国青年报客户端、广东省电视台、羊城派、南方都市日报等16家媒体记者的报道,得到国内高校、科研机构众多知名专家学者的广泛关注和深度参与。

2.科研平台构建:从“单打独斗”到“协同攻坚”

学校现有广东省科技厅机器人集成与应用工程技术研究中心、广东省教育厅大湾区企业人才管理研究院、广东省社科联大湾区乡村振兴经济咨询研究中心、广东省社科联广东省特色金融与高质量发展研究中心和广东省人社厅博士工作站5个省级科研平台,粤港合作BIM工程技术中心1个。学校配套建设经费,专门用于省级平台的建设与运营,鼓励平台围绕核心研究方向组织教师开展协同攻关,为平台凝聚科研力量、培育高质量项目提供支持,同时通过课题资助引导平台研究方向与地方需求、产业痛点紧密结合,提升平台服务教师科研的针对性与实效性。

(三)科研成果转化与推广,让成果 “落地生花”

1.成果梳理与对接:打通转化 “最后一公里”

科研处安排专人对接教师科研成果,建立 “成果信息库”,涵盖专利、软件著作权、论文、技术方案等各类成果。通过与地方政府、企业建立合作机制,推动师生科研成果与市场需求精准匹配。

2.知识产权保护指导:守护教师科研成果

为提升师生知识产权保护意识,科研处与合作机构共同开展 “专利申报与保护专题培训”等讲座,覆盖专利申请流程、权利维护、侵权应对等内容。

3.成果奖励与宣传:激发科研积极性

科研处制定《科研成果奖励办法》,对发表高水平论文、获得专利授权、完成成果转化的师生给予奖励,每年评选 “年度科研标兵”,并在全校大会上表彰,营造“崇尚科研、奖励创新”的良好氛围,科研积极性显著提升。

二、主要成果

近三年,学校科研工作取得巨大进步。教师主持市厅级及以上纵向科研项目116项,其中主持国家自然科学基金4项、国家社会科学基金2项、教育部社会规划基金项目6项、省级项目39项;纵向科研经费5340.15万元。承担企业政府横向委托项目500余项,横向科研经费(合同)6221万元。出版学术专著与教材155部,发表核心及以上论文333篇,授权发明专利54件,软件著作权124项,成果转化产生经济效益5000多万元。参加第25届中国国际高新技术成果交易会受到中央电视台新闻联播报道,第135届广交会上向23个国家和地区现场销售产品54件,3篇金融风险防范研究咨询报告获中央和省委有关部门单篇采用。

2023年张日新教授获批教育部人文社会科学研究规划基金项目,实现学校首次自主申报获批教育部项目;2024年,学校获批3项教育部人文社会科学研究规划基金项目,立项数量并列全国高校第114位,广东省民办高校第一位,是学校科研建设的又一历史性突破。2024年张日新教授团队撰写的智库报告被习办和省委有关部门单篇采用,是学校建校以来的重大历史突破。2025年,郑仲桦教授主持申报的《台湾南岛语方言地图集研究》获批国家社会科学基金一般项目,实现了该领域立项 “零的突破”。在榜样示范下,学校科研创新氛围浓厚,形成风清气正、互学互鉴、积极向上的学术生态。

综上所述, 科研处通过全流程项目服务、资源整合共享、成果转化推动,构建了 “覆盖科研全周期、满足教师多需求” 的服务体系,不仅为教师科研活动提供了坚实保障,也为学校科研水平的提升注入了强劲动力。未来,科研处将继续围绕教师需求,创新服务模式,提升服务效能,助力更多教师在科研道路上实现突破与成长。